皆さんどうも!

今年も暑い夏でした!汗っかきで目がしみるので、ヘアバンドがないと生きられない飼育員(野鳥園など担当)です。最近はヘアバンドがついていない日があります。ということは…ようやく秋らしくなり過ごしやすくなってきましたね~

はい。今回はアカモズについて以下のような感じで長くなります。すみません!皆さんどうか最後までついてきてください! ブログを開いていただけるだけでも嬉しいです。

- アカモズとは?

- 2025年度のアカモズの経過と今後

- 2025年の育雛の様子

- アカモズ等含む生き物の観察について

- 最後に

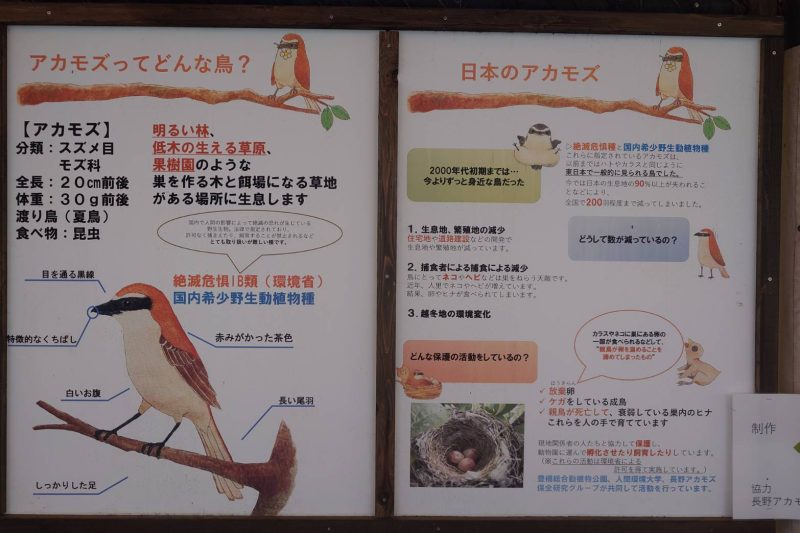

【アカモズとは?】

始めに、初めて見るよ~という方や振り返りも含めて、アカモズのことについてご紹介します。

先日の報道発表と内容は重なるためお時間厳しい方は、次の内容へお進みいただいても大丈夫です。

画像は野鳥園でのアカモズ

アカモズはアジアに広く生息していますが、本邦に生息している亜種は日本のみで繁殖し東南アジアで越冬する渡り鳥です。全長は約20cm、体重は30gほど。同じモズ科のモズに似ていますが、体はややスリムで頭頂から背にかけて赤褐色の羽毛で覆われているのが特徴です。草地で主に昆虫類を採って暮らしています。

アカモズは、以前は一般的によく見られる鳥でした。生息地の減少などによって、近年は個体数が激減しており、今では全国で200羽ほどしか生息していません!

アカモズはアジアに広く生息していますが、環境省レッドリストで絶滅危惧IB類に選定され、種の保存法において国内希少野生動植物種に指定されています。本州個体群については、2022年時点で45つがいのみが確認されており、2026年にも地域絶滅することが予測されていました。本種の絶滅を回避するためには、生息域内保全を進めると同時に、生息域外保全を推進することが必要とされています。

そのため、豊橋総合動植物公園は2023年より、人間環境大学環境科学部、長野アカモズ保全研究グループ、信州大学理学部、野生生物生息域外保全センター等と共同で、絶滅危惧種アカモズの保全を目指した取組みを行っています。

【2025年のアカモズの経過と今後】

アカモズの保全3年目となる本年は、本州の生息地である長野県内におけるモニタリングにより43つがいのアカモズを確認し、外敵の影響などによって親鳥が放棄した巣に残された37卵を保護し、当園にて人工孵卵・人工育雛を行いました。その結果、本年も9羽を育成することに成功しました!

また、昨年人工孵化・育雛で育ったアカモズによって、飼育下繁殖へ向けたペアリングを園内にて実施しました。残念ながら繁殖には至りませんでしたが、本年の知見を活かして来年以降も取り組みを進める予定です。

将来的には、飼育下で生まれた個体を野生復帰させることで、アカモズの野生個体群が安定的に存続可能な状況に達することを目指します。

引き続き、様々な取り組みを通してアカモズの保全を推進していきます。

繁殖地におけるアカモズの取材等は、本種の絶滅を招く要因となる恐れがあります。そのため、本種の保護の観点から、日本国内の生息地については非公開とさせていただきます。

【2025年のアカモズの育雛】

2023年に世界初の人工ふ卵・育雛に成功し2025年も同様に放棄卵を保護し人工ふ卵・育雛をしました。その様子を簡単ではありますがご紹介します。

のんほいパークでは、ほかの動物の影響などによって親鳥が放棄した巣に残された卵を保護し、ふ卵器で温めてふ化させて育てています。また、親鳥が亡くなった雛も保護し、育てています。多くの皆様のご協力のもと、保護してここまで繋いでいただいた命のリレーを次へ繋いでいくために私たちがいます。

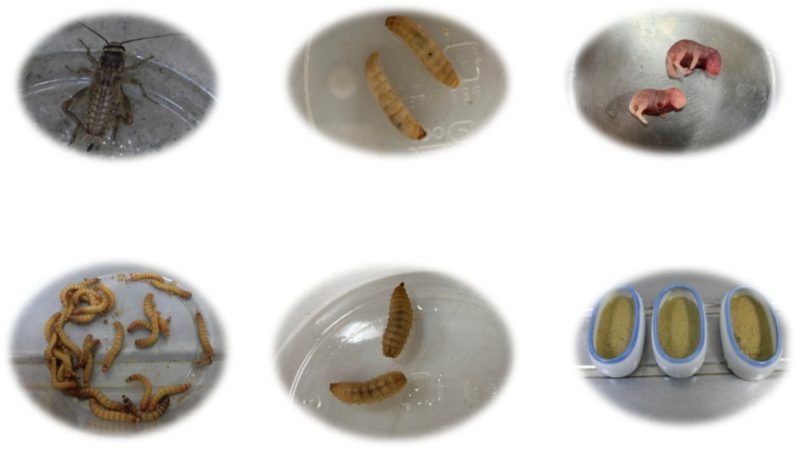

↑ 捕食者(ネコ、ヘビ、カラス)などによって放棄された巣と卵

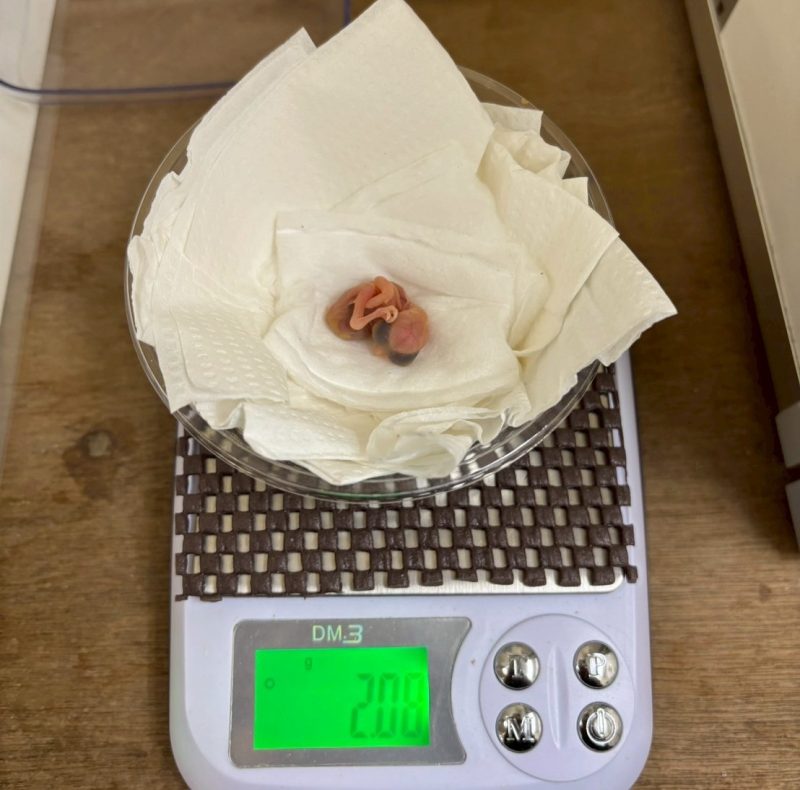

始めに当園に到着した卵は専用の機械(ふ卵器)に入れ、決まった温度、湿度を維持しつつ卵がふ化するまで温めます。雛がふ化してからは、基本的には雛の様子によって、卵の時と同様に、温度や湿度を細かく調整しながら育てていきます。温度は朝から夕方まで、0.1℃ずつ、生まれた日から数時間ずつ巣立ちまでの約2週間常に調整していきます。ふ化してすぐのアカモズの雛は、体重が2gほどになります。(2gですよ⁉潰れてしまいそうで手が震えます…)成長に合わせて育雛器の温度を変えたり、エサの大きさや量、給餌回数を調整したりしています。雛はとても小さいため、飼育員は神経をすり減らしながら細心の注意を払っています。

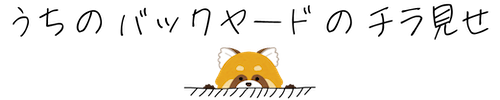

↑ 餌(コオロギ、ミルワーム、ピンクマウス、すり餌、アメリカミズアブ)

成長に合わせて与える種類や量は調整します。

以下より簡単になりますが、雛の成長の様子の紹介です!

↑ 卵と雛 雛の目はあいておらず、羽は生えていません。この段階では何の鳥なのかほとんどわからないと思います。

↑ ふ化 0日目 育雛器に移して育雛します。体は小さく、力も弱く、急激な温度変化にまだついていけないため、より注意が必要です。

↑ 6/16 3日目 雛が混ざらないよう、どれだけ餌を食べているか分かるよう動物に安全なマーカーで印をつけています。保護してこの時、ふ化した個体は1羽のみのため、巣に対しての広さがまだ合っていません。体の無駄な動きを減らして足や首が変形しないようになど、詰め物を置いています。

餌を先が鋭くないピンセットで(体を傷つけないように)給餌します。口の大きさは5mm前後で傷つけないように狙って入れないといけないので難しいです。口を開いている時間は数秒あるかないかのためその一瞬を逃さないように必死です!

↑ 6/19 6日目 少し体が大きくなりました。この前後あたりから、急激に成長速度と食欲が増します。今年は目が開ききる前にアカモズぬいぐるみキーホルダーを活用して刷り込みによる影響を見ています。(ぬいぐるみは売店で販売しており、協力している人間環境大学の学生さんが指にはめられるように改造してくれました。)

↑ 6/21 8日目 目がだんだん開いてきます。羽も少しずつ伸びてきます。一日で餌の虫は100匹以上食べるときもあります。

↑ 6/23 10日目 羽が伸び、だいぶ鳥らしい見た目になりました。左の白っぽいのはゼリー状の便です。掴みやすいようになっています。雛の便は野生では親が遠くに運んで捨てたり、食べたりする種もいます。

↑ 6/28 15日目 2gほどだった雛が20g超えるようになりました! 羽も全身覆われるようになりました。

↑ 7/2 19日目 巣立ちしており、自力で枝に止まれるようになります。まわりのことに興味津々で動き回ります。まだ自力で餌は食べられないため自分の力で食べられるように飼育員が補助していきます。

↑ 7/20 37日目 雛の羽から幼鳥の羽へ変わっていきます。灰色からすこし茶色っぽく、尾羽は伸びてきます。アカモズ幼鳥の特徴のうろこ模様の羽が胸にあります。

↑ 8/7 55日目 羽がきれいに揃いました。雛らしさはもうなく、色は薄いですがアカモズらしい見た目です。

現在は変わらず元気に過ごしています!

【アカモズ等含む生き物の観察について】

アカモズという鳥がきっかけで鳥やその他の生き物、自然に興味を持っていただけた方や今も好きです!といった方々へ、今一度、生き物の観察についてお話もさせていただきます。

私自身、公園や山、海へ行き、生き物を観察するのは好きで趣味でもあります。皆さんにも生き物が好きで正しい方法で観察して、もっともっと生き物や自然のことを好きになっていただきたいです。私は、生き物は子供のころから大好きでほぼ毎日、何かしら生き物と関わってきました。大人になった今でもそれは変わらず。この仕事に関係なく、私以外のほぼ全ての人も一日の中で生き物を目にしない日はないと思います。気づいていないだけでそれほど私たちの身近には生き物で溢れています。そんな生き物を観察するにあたって大事なこと、ルールやマナーについて、ここでは少しでも知っていただけると幸いです。

「生き物の観察でのルールやマナー」(鳥だけでなく他の動物、植物も)

・観察することでその生き物や周りの環境、人々などに配慮し影響がないようにする

・法律や公共の福祉に反しない

・生き物のことなど事前に調べる、知る

まずはこの上記のことを守ることが必要ではないかと思います。

主に3点ありますが、具体的にもう少し深く掘り下げていきたいと思います。

・観察することでその生き物や周りの環境、人々などに配慮し影響がないようにする。について

観察による影響がないようにするために気をつけなくてはならないのはたくさんありますが、まずは静かにする。距離をとる。環境を壊さない、持ち込まない、持ち出さない。SNS等でむやみに投稿しない。これらが大切です。観察することで対象となる生き物に対し警戒やストレスを与えてしまうと生き物の命にかかわったり、そこでの生活をやめてしまったりなど様々な問題があります。警戒することで、本来は狩りをしていて食事にありつける機会を奪っていたり、子育ての邪魔をしていたりする場合があるため注意が必要です。他にも様々なことに気をつけなくてはならないことがありますが、自身が何かすることで他にどのような影響を与えてしまうのかを意識して行動して心がけていくことができれば、多くの人がお互いに尊重しあって気持ちよく、結果、生き物も守っていくことに繋がるのではないかと思います。私自身完璧ではないため視野が狭くなってしまう時があり、時々立ち止まって考えて反省することもしばしばあります。何事も自分中心とならず周りに気を配れるようでいたいと思います。

・法律や公共の福祉に反しない。について

生き物は公園、山、川、海、住宅街、私有地といろいろな場所で見ることができます。

生き物を探すときは車や徒歩での移動が多いかもしれませんが、生き物がそこにいるからといって勝手に車を止めたり入ったりしてはいけないところがあります。私有地や農道などは誰もが入れる公園や一般道とは異なるため注意が必要です。事前に調べ、許可をとることなどが必要となります。また、人の生活に近い場所などでは、地域住民の方を不安にさせるような行動はしないようにしましょう。

また、生き物によっては絶滅の危惧されている種も多くいるため接触には制限がかかっている場合があるため観察にも注意が必要です。

・生き物のことなど事前に調べる、知る。について

観察する際には事前に調べておくことが重要です。観察したい生き物はもちろんのこと、探しに行く地域にいると思われる他の生き物も知っておくことで落ち着いて行動ができ、人と生き物が互いに安全に過ごすためにも必要となります。少しでも観察対象のことを知っていることで、先ほどの観察時での配慮や公共の福祉に反しないにも繫がります。例えば鳥を観察しようとしたら、警戒時の動きや鳴き声を発していた場合、それを事前に調べていたため、いち早く気づき適切な距離まで移動し、影響を最小限にすることができるようになります。影響がないのが一番ですが、事前に知っておくことで対処法やできることが広がります。また、地域のことも調べておくことで観察に行ってもいい時期なのか、そうではないのかなど色々と環境にも配慮できます。

いくつか観察時のルールやマナーについてお話させていただきましたが、生き物を観察できること、知ることはとても素晴らしいことです。お互いが楽しく安全に、今後のためにも続いていけるようにするためにもより良い方法で観察していける環境でいられるよう、よろしくお願いいたします。

また、アカモズについて、野生のアカモズも見たいとのお声もいただいておりますが、現段階では絶滅寸前ということもあり現地での観察はご遠慮いただいております。いつもお気持ちを抑えご協力いただき、お声がけくださっている皆様ありがとうございます。一人、少人数でも観察による影響がでて絶滅の後押しになりかねない状況ですので、ご理解いただけますと幸いです。絶滅の後押しとなるのではなく、守るために繋がる後押しを。皆様と共に目標を一つにしていくことができれば、より大きな力となりアカモズをよみがえらせることができると私は思っております。アカモズが安定的に落ち着いてみられるようになるまで、県や町全体の現地の体制や受け入れが整うまで、今後ともどうか見守ってご支援、ご協力いただけますと幸いです。

当園では保全の調査・研究のため野鳥園の一部を使用してアカモズの様子を公開しております。観察時は配慮いただき譲り合ってご覧ください。

※動物の状態によっては公開中止の場合もございます。事前にHPやお知らせをご確認ください。

野鳥園で見られるアカモズ

【最後に…】

まずは知っていただくことからぜひ!

のんほいパークの野鳥園では、アカモズの様子が観察できるほか、保全活動についてパネルで学ぶこともできます。アカモズぬいぐるみキーホルダーも売店グッズ売り場にて発売中です!(売り上げの一部がアカモズ保全活動に寄付されます。)

絶滅の危機にある動物を知ることで、これから私たちに何ができるかを考えるきっかけになれば幸いです。

長々と書いてしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました!